戦争という激動の明治~昭和の時代を生き抜いた祖父母や先祖の足跡を知りたいと思ったことはありませんか?

多くの家庭で戦時中から戦後の混乱期にかけて大切な家族や家族の記録が散逸してしまいました。

祖父がどこの部隊に入隊したのか、祖母がいつ故郷に帰国したのかという貴重な情報が失われつつあります。

しかし、諦める必要はありません。

現在でも公的機関には多くの戦時記録が保管されており、適切な手続きを踏めば先祖の軌跡を辿ることができます。

戸籍や入隊記録、帰国記録など様々な資料から浮かび上がる家族の歴史は、想像以上に詳細で感動的なものです。

今、戦争を直接体験した世代が高齢化し、生の証言を聞ける機会も少なくなっています。

だからこそ残された記録から先祖の歴史を紐解き、次世代に継承することが重要なのです。

この記事では先祖の戦時中の足跡を調べる具体的な方法から、発見した記録の保管方法まで、家族史作成に必要な全てをお伝えします。

戦時記録調査の大きな流れ

戦時中の記録を探ることは決して容易ではありません。

なぜなら戦時中の自分の家の記録は主に紙と人々の記憶でした。

しかし戦争や空襲といった悲劇の中で記憶を持つ者が亡くなり、紙は燃えて消失しました。

そして当時の事をなんとなく覚えている人たちも徐々に減ってきました。

本当の歴史、家系、見たこともない曾祖父母や高祖父母の名前や写真をこれから先に生きる子孫に伝えることはとても重要な資産になるでしょう。

調査の全体像を把握しよう

先祖の戦時記録を調べる際は、戦前・戦中・戦後という時系列で整理することが重要です。

- 戦前の状況(居住地、職業、家族構成)を把握

- 戦中の動向(入隊、配属部隊、戦地)を調査

- 戦後の復員や帰国の記録を辿る

という流れになります。

調査のステップ

第1段階:家族からの聞き取り

まずは現在生存している親族から可能な限り情報を収集します。

断片的な記憶でも後の調査で重要な手がかりになることがあるからです。

「〇〇部隊にいた」「シベリアにいた」「満州から引き揚げてきた」など、どんな小さな情報も記録しておきましょう。

第2段階:基礎資料の収集

戸籍謄本や除籍謄本を取得して家族の基本情報を整理が重要です。

本籍地の変遷、家族構成の変化、死亡日時などの正確な情報を把握することで、次の調査の方向性が見えてきます。

第3段階:軍事記録の調査

兵籍簿や軍歴証明書の請求を行います。

これらの記録からは入隊日・配属部隊・階級・戦地での行動など、詳細な軍歴情報を得ることができます。

第4段階:引揚・復員記録の調査

戦後の混乱期における帰国や復員の記録を調べます。

引揚援護庁の記録や地方自治体の復員関連資料から、戦後の足跡を辿ることができます。

調査の優先順位

限られた時間と費用を効率的に活用するため、以下の優先順位で調査を進めることをお勧めします。

- 戸籍関係書類(最も確実で基礎となる情報)

- 軍歴関係書類(戦時中の詳細な行動が分かる)

- 引揚・復員関係書類(戦後の混乱期の記録)

- 地方史料や新聞記事(時代背景の理解)

特に国の機関への申請の場合には、記録はあるものの個人情報保護の観点から本人確認や本人の情報が必要になります。

直系の子孫でない場合(祖父の兄、叔父など)は直系の子孫からしか請求できないものもあります。

しかしその請求権を持つ人物が亡くなってしまうと、国が保管する種類はあるのに閲覧する権利を持つ者が誰もいなくなってしまうと永遠に知ることができなくなるのです。

得られる貴重な記録と情報

主に得られる記録は主に4つあります。

- 兵籍簿や軍歴証明書

- 帰国記録・復員記録

- 戸籍謄本や除籍謄本

- 地元紙や郷土史、菩提寺や過去帳、地元民の記憶

得られた情報に矛盾がないかを知ることで、精度の高い記録を蘇らせる事ができます。

兵籍簿や軍歴証明書から分かること

兵籍簿や軍歴証明書からは、想像以上に詳細な情報を得ることができます。

入隊年月日、身長・体重などの身体的特徴、入隊時の職業、配属部隊名、階級の変遷、訓練内容、戦地での行動、負傷の記録、表彰や処罰の履歴など、軍人としての全人生が記録されています。

特に注目すべきは部隊の移動記録です。

どの戦地にいつからいつまで配属されていたかが分かります。

当時の新聞などと照会することで、当時の先祖がどのような体験をしたかを推測することができるのです。

帰国記録・復員記録の価値

戦後の混乱期における帰国や復員の記録は、家族にとって特別な意味を持ちます。

シベリア抑留からの帰国記録には、収容所名、労働内容、健康状態、帰国船名、上陸港、帰国年月日などが詳細に記されています。

満州や朝鮮半島からの引揚記録では、避難経路、一時滞在地、乗船地、引揚船名、家族の状況などが記録されており、当時の困難な状況を物語るとても貴重な史料です。

戸籍謄本や除籍謄本から読み取れる戦時中の動向

戸籍は単なる身分証明書ではありません。

戦時中の戸籍からは家族の離散と再会、疎開先での生活、戦災による転居、家族の生死確認の過程など、戦争が家族に与えた影響を読み取ることができます。

除籍謄本には、戦死者の死亡日時と死亡地が記載されており、遺族が正式に戦死を確認できた日付も分かります。

家族が辿った苦難の道のりを知ることが可能です。

郷土史や過去帳、地域住民の記憶

調査を進める中で、思いがけない発見に出会うことがあります。

例えば、家族が語っていた話と実際の記録が異なっていたり、知らない親族の存在が判明したりします。

あるいは先祖が表彰を受けていたり戦地で負傷していたりしたことを家族には話していなかったという事も判明する事があります。

また同じ部隊にいた戦友の記録から、先祖の人柄や戦地での様子が分かることもあります。

戦友会の名簿や回想録に先祖の名前を発見したときの感動は、調査者にとって忘れられない体験となるでしょう。

調査に必要な4つの資料と手続き

調査に必要な資料は主に4つあります。

- 戸籍謄本や除籍謄本

- 兵籍簿

- 引揚関係資料

- お寺や仏壇にある過去帳

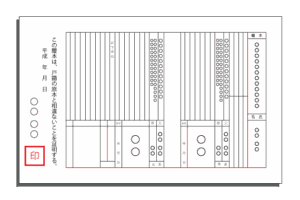

戸籍謄本・除籍謄本の取得方法

戸籍関係書類は家系調査の基礎となる重要な資料です。

現在の戸籍謄本から遡って、除籍謄本、改製原戸籍を順次取得していきます。

請求できる人

- 本人

- 配偶者

- 直系尊属(父母、祖父母など)

- 直系卑属(子、孫など)

請求方法

- 窓口請求:本籍地の市区町村役場で直接請求

- 郵送請求:本籍地の市区町村役場に郵送で請求

- オンライン請求:一部自治体でマイナンバーカードを使用

必要書類

- 戸籍請求書(各自治体の様式)

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 手数料(戸籍謄本450円、除籍謄本750円程度)

- 返信用封筒(郵送請求の場合)

取得のコツ

戸籍は本籍地の役所で保管していますが、ご自身のお住まいの役所からも取得可能です。

本籍地が分からない場合は、住民票(本籍記載)を取得して確認しましょう。

また、戸籍は改製により古いものが除籍される場合があるため、「改製原戸籍も含めて取得可能な全ての戸籍」と明記して請求することが重要です。

兵籍簿の請求手順

兵籍簿は軍歴の詳細が記録された最も重要な資料です。

現在は厚生労働省社会・援護局業務課調査資料室が管理しています。

配属先が陸軍と判明している場合は、当時の本籍地の都道府県庁の窓口でも落ち合わせが可能です。

請求できる人

- 本人(故人の場合は遺族)

- 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

- 上記の人から委任された代理人

請求に必要な情報

- 氏名(戸籍上の正確な氏名)

- 生年月日

- 本籍(戦時中の本籍)

- 入隊年度(概算でも可)

- 所属部隊名(分かる範囲で)

請求方法

- 厚生労働省のホームページから「軍歴証明書交付申請書」をダウンロード

- 必要事項を記入し、本人確認書類のコピーを添付

- 郵送で厚生労働省に送付

分からない場合は直接、厚生労働省や都道府県庁に電話で確認すると、関係部署に回してもらえます。

注意点

兵籍簿は戦災により多くが失われており、全ての人の記録が残っているわけではありません。

特に陸軍の記録は空襲により大部分が焼失しています。

海軍の記録は比較的良好に保存されています。

引揚関係資料の調査先

戦後の引揚や復員に関する記録は、複数の機関で保管されています。

厚生労働省(旧引揚援護庁)

- 引揚者名簿

- 復員関係書類

- 抑留者関係資料

- 未帰還者調査書

都道府県庁(援護担当課)

- 地域の引揚者名簿

- 復員援護関係書類

- 戦災関係資料

国立国会図書館

- 引揚関係資料特別コレクション

- 復員関係図書・雑誌

- 引揚者団体発行資料

各地の平和祈念館・戦争資料館

- 地域固有の引揚関係資料

- 引揚者の証言録

- 当時の写真・物品

各機関への問い合わせ方法

電話での問い合わせ

まずは電話で概要を説明し、どのような資料があるか、請求方法はどうかを確認します。

担当者の名前を控えておくと、後の手続きがスムーズになります。

文書での正式請求

電話で確認した内容に基づいて、正式な請求書類を作成します。

請求理由を明確に記載し、家系調査である旨を説明することが重要です。

手数料の確認

機関により手数料が異なります。

事前に確認して、定額小為替や現金書留で支払いの準備をしましょう。

必要な費用の目安

戸籍関係書類の取得から軍歴調査まで、一通りの調査には以下の費用がかかります。

- 戸籍謄本・除籍謄本:1通450円〜750円(5〜10通必要)

- 軍歴証明書:無料

- 各種証明書:300円〜1,000円程度

- 郵送料:往復で1,000円〜2,000円

- 交通費:現地調査の場合

合計で1人あたり1万円〜3万円程度を見込んでおくとよいでしょう。

複数の先祖を調査する場合は、それに応じて費用も増加します。

発見した記録の適切な保管方法

せっかく集めた情報はこれまでのように、紙や記憶で保管するのはお勧めできません。

もし100年後の子孫が調べたと思った時のことを考えて、今の最先端の技術で保管しておくのも必要です。

もちろん焼けたり失くしたりしない場所に、紙で直筆で書いておくのも子孫には時代を超えた良いプレゼントにはなるでしょう。

デジタル化の重要性

発見した貴重な記録は、劣化や紛失を防ぐため、必ずデジタル化して保存しましょう。

現代のスマートフォンでも十分な品質でスキャンできますが、より高品質を求める場合は専用のスキャナーを使用します。

推奨する保存形式

- 画像:JPEG(日常的な閲覧用)、TIFF(長期保存用)

- 解像度:300dpi以上(文字が読める程度)

- ファイル名:日付_資料名_人名で統一

バックアップの重要性 デジタルデータは複数の場所に保存しましょう。パソコンのハードディスク、外付けハードディスク、クラウドストレージなど、最低3箇所での保管を推奨します。

物理的保管の注意点

原本は適切な環境で保管し、次世代に確実に引き継げるようにします。

保管環境

- 直射日光を避ける

- 湿度の変化が少ない場所

- 温度変化が少ない場所

- 害虫の被害を受けにくい場所

保管用品

- 無酸性の保存箱

- 無酸性の封筒やファイル

- 除湿剤や防虫剤(直接資料に触れないよう注意)

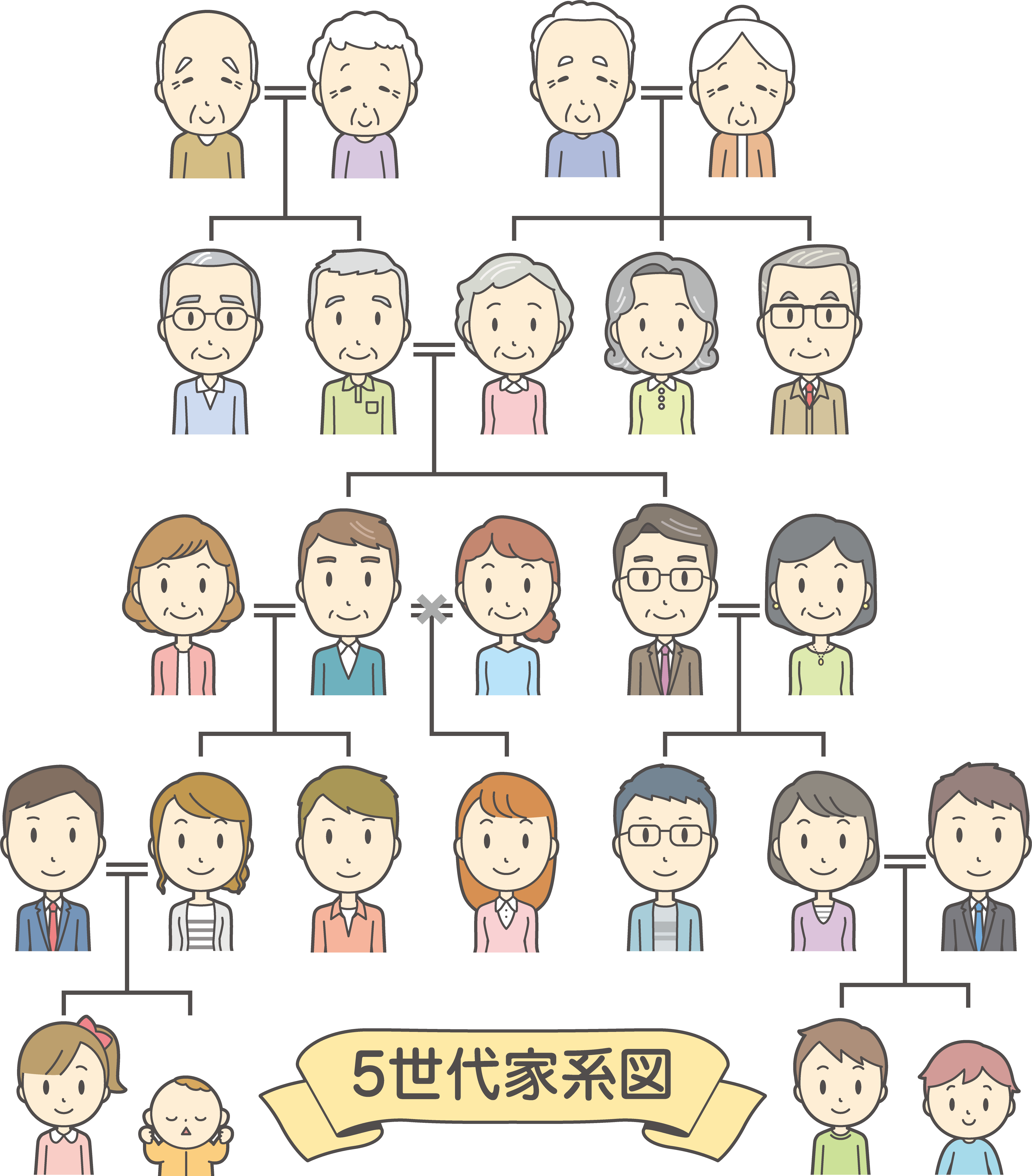

家系図への記録方法

発見した情報を整理して家系図に記録します。

単なる血縁関係だけでなく、戦時中の体験も含めた家族史として作成することでより価値のある記録になります。

記録すべき項目

- 基本情報(氏名、生没年月日、本籍)

- 軍歴情報(入隊日、部隊名、階級、戦地)

- 戦後の状況(復員日、引揚経路、戦後の生活)

- 家族関係(結婚、子ども、兄弟姉妹)

家系図作成ソフトの活用

現在は家系図作成に特化したソフトウェアも多数あります。

ソフトウェアを活用することで、見やすく整理された家系図を作成できます。

家族史作成のコツ

単純な家系図に留まらず、戦時体験を含めた家族史として整理することで、後世により価値のある記録を残すことができます。

時系列での整理

戦前・戦中・戦後に分けて、それぞれの時期の出来事を整理します。

同じ時期に家族の誰がどこで何をしていたかが分かるような年表形式が効果的です。

地図の活用

移動経路や配属地を地図上に示すことで、先祖の足跡が視覚的に理解できます。

特に引揚経路や部隊の移動は地図で示すと効果的です。

写真・資料の組み込み

発見した写真や資料を家族史に組み込むことで、より立体的な記録になります。

軍服姿の写真、部隊の集合写真、戦地からの手紙などは貴重な史料です。

調査時の注意点とトラブル対処

調査時には自分自身で調査できることもありますが、相手はあなたが誰か知らない場合、単なる怪しい人物でしかありません。

突然家を訪ねたり、詳しい説明もなしに「遠い親戚です」と言われても、昨今の詐欺犯の手口と同じと勘ぐられるでしょう。

また墓地で霊標を探して撮影するのも不審な行動です。

今後色々な情報を得たいからこそ、関係のあるなしに関わらず人への接触は慎重に行いましょう。

プライバシーへの配慮

戦時記録の調査では、個人のプライバシーや家族の感情に十分配慮する必要があります。

調査前の相談

親族間で調査について事前に相談し、理解を得てから始めましょう。

戦争体験について話したがらない人の気持ちを尊重することが重要です。

情報の取り扱い

取得した個人情報は適切に管理し、必要以上に他人に開示しないよう注意します。

特にSNSでの公開は慎重に判断しましょう。

家族間の感情的な問題

戦争に関する記録調査では、家族間で意見の相違が生じることがあります。

よくある問題

- 戦争体験について「知らない方がよい」と考える家族

- 調査にかかる費用への反対

- 発見した事実に対する受け止め方の違い

- 家族の記憶と記録の食い違い

対処方法

調査の目的を明確に説明し、家族の歴史を正しく記録して次世代に残すことの意義を伝えましょう。

調査で判明した事実については、家族会議で共有し、どのように記録に残すかを話し合うことが大切です。

記録が見つからない場合の対処

残念ながら、全ての記録が現存するわけではありません。

戦災により多くの資料が失われているのが現実です。

代替手段

- 戦友会の名簿や会報:同じ部隊の戦友から情報を得る

- 地域の郷土史料:地元出身者の記録から推測

- 新聞記事:当時の新聞から部隊の行動を調査

- 口述歴史:生存する関係者からの聞き取り

部分的な記録の活用

完全な記録が見つからなくても、断片的な情報から推測できることは多くあります。

入隊地と時期が分かれば、おおよその部隊や訓練内容を推定できる場合があります。

偽情報の見分け方

インターネット上の情報や、伝聞による情報には不正確なものも含まれています。

信頼できる情報源

- 公的機関が発行する正式文書

- 学術的に検証された資料

- 複数の独立した資料で裏付けがとれる情報

疑わしい情報

- 出典が不明確な情報

- 感情的に脚色されている可能性がある証言

- 他の資料と大きく矛盾する内容

検証方法

複数の資料で事実確認を行い、矛盾がないかチェックします。また、専門家や研究者に相談することも有効です。

まとめ

祖父母や先祖の戦時中の歴史を調べることは、自身の好奇心を満たすためではありません。

戦争という困難な時代を生き抜いた家族の足跡を辿り、その体験と教訓を次世代に継承することは、現代に生きる私たちの重要な責務です。

戸籍や軍歴記録、引揚資料など、様々な公的記録から浮かび上がる先祖の姿は、きっと皆さんの想像を超えた感動的なものになるでしょう。

調査には時間と労力がかかりますが、発見した時の喜びと家族の絆を深める体験は何ものにも代えがたい価値があります。

戦争体験者が高齢化する今、残された記録から家族の歴史を紐解く作業は時間との勝負でもあります。

本記事を参考に、ぜひ先祖の足跡を辿る旅に出発してください。

そして発見した貴重な記録を確実に次世代へと引き継いでいきましょう。

家族の歴史はあなたの手によって新たな章を刻み始めるのです。