現代の日本では、多くの人が宗教について「なんとなく知っているけれど、詳しくは分からない」という状況ではないでしょうか。

仏教の中でもそれぞれの教えや修行の方法、寺院の雰囲気まで違いがあります。

また「うちは浄土真宗だったような…」「でもおばあちゃんの葬儀は曹洞宗だった」なんてこともよくあります。

特に20代から40代の方々にとって、宗派の違いや特徴は身近でありながらも、実際のところよく理解していない分野かもしれません。

この記事では、日本の主要な仏教の宗派について、その違いや特徴を分かりやすく解説します。

宗教に対する偏見を解いて正しく理解することで、日本文化への理解も一層深まるでしょう。

日本仏教の歴史の大きな流れ

まず各宗派を理解する前に、日本仏教がどうやって広まったかを簡単におさらいしましょう。

仏教は6世紀ごろ、朝鮮半島の百済から日本に伝わったと言われています。

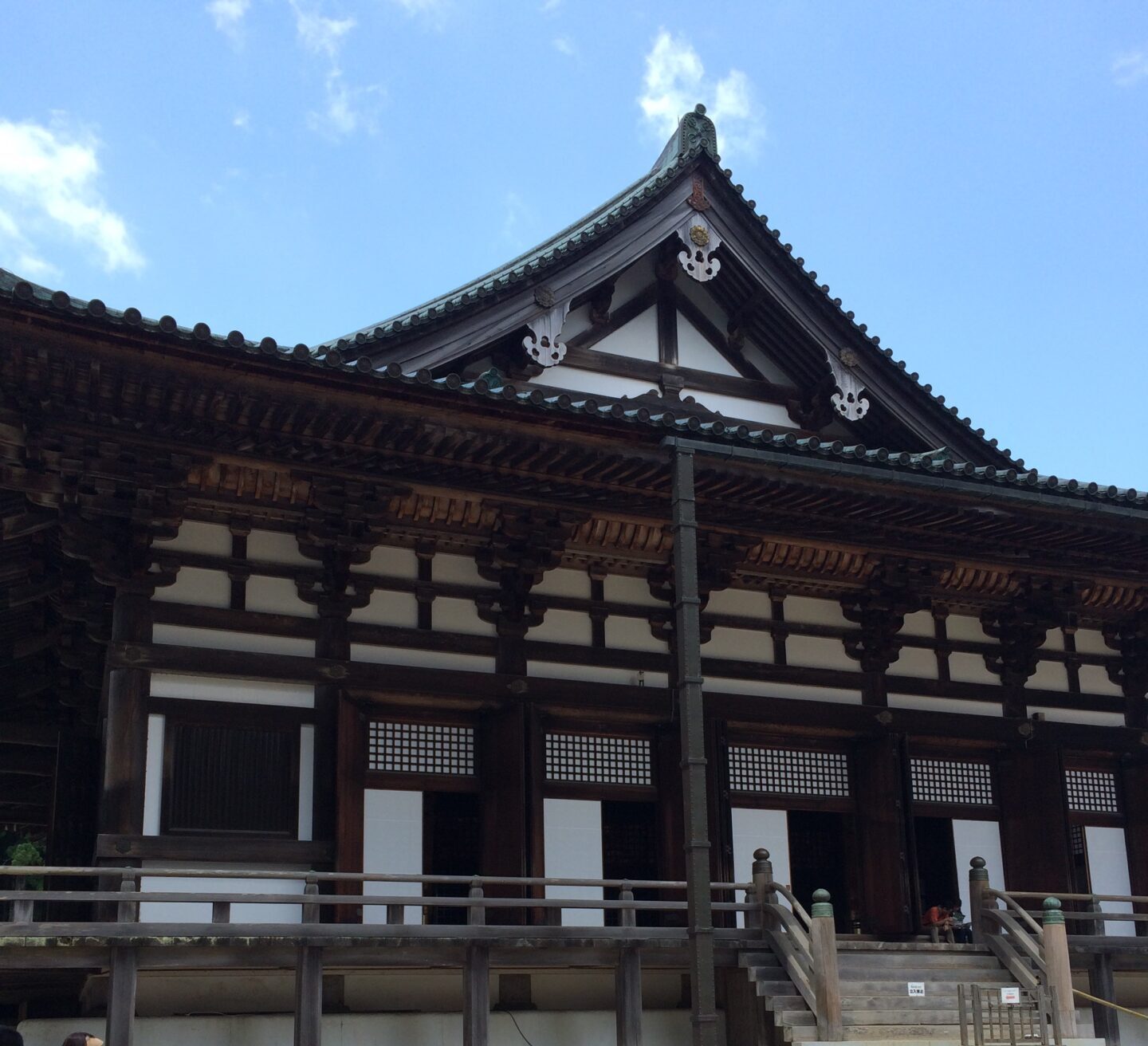

最初は王族や貴族の信仰として広まり、奈良時代には国家の安泰を祈る宗教として大寺院が建立されました。

後に南都六宗と呼ばれる六つの宗派は奈良時代から存在しています。

当時は国家の統制下にあり、国家鎮護、五穀豊穣、世俗的な利益を願う鎮護国家仏教としての役割を担っていました。

平安時代になると天台宗と真言宗という大きな宗派が誕生し、貴族文化と深く結びつきます。

さらに鎌倉時代になると、浄土宗や浄土真宗、日蓮宗、禅宗などの庶民にもわかりやすい教えを持つ宗派が次々と分派しました。

これらが現代まで続く主要宗派の土台になっています。

宗派とは何か?基本的な概念

宗派とは同じ宗教の枠組みの中で、教義や実践方法の違いによって分かれたグループのことです。

これは決して対立や分裂を意味するのではなく、多様性と豊かさの表れといえます。

宗派が生まれる背景には、以下のような要因があります。

- 時代の変化に応じた教えの解釈の違い

- 地域の文化や風習との融合

- 開祖の思想や体験の違い

- 修行方法や実践方法の相違

- 庶民への布教のための簡素化

いつの時代も進化があり、発展があります。

仏教の宗派も時代背景に伴い、様々な解釈と支持により発展したのです。

宗派は単なる組み分けではなく、それぞれが独自の価値と役割を持っています。

各宗派は異なる教義や信仰方法で人々の心の支えとなり、生活に寄り添った教えを提供しています。

日本の仏教宗派|主要8宗派の特徴と歴史

日本の仏教は長い歴史の中で多様な発展を遂げ、現在では主要な8つの宗派が存在します。

それぞれが独自の教えと伝統を持ち、信者の生活に根ざした活動を続けています。

真言宗|密教の教え

真言宗は平安時代初期の806年に空海(774-835年)によって開かれました。

空海は唐で密教を学び、日本に本格的な密教を伝えました。

真言宗はさらに高野山、東寺、善通寺など十八の派に分かれており、それぞれに総本山があります。

主な特徴

- 即身成仏の思想

- 真言(マントラ)の実践

- 曼荼羅を用いた修行

修行を重ねることで生きながらにして仏となる「即身成仏」が主な考え方です。

大日如来をはじめ様々な如来・菩薩・明王をご本尊としています。

真言を唱え、印を結び、観想する三密の行を重視します。

護摩行などの儀式も特徴的です。

天台宗|総合仏教の教え

天台宗は平安時代初期の805年に最澄(767-822年)によって開かれました。

比叡山延暦寺を本山とした密教で、多くの高僧を輩出しました。

真言宗と同時期に開かれましたが、空海とは学んだ師が違うこともあって教義も違います。

一時期、対立姿勢が見られましたが、現代社会ではお互いに友好な関係を築いています。

主な特徴

- 法華経を根本経典とする

- 総合的な仏教学習

- 厳格な修行制度

法華経の読誦を重視し、様々な修行法を組み合わせた総合的な手法を取ります。

浄土宗|念仏の教え

浄土宗は平安時代末期の1175年に法然(1133-1212年)によって開かれました。

法然は天台宗の比叡山で長年修行した後、「南無阿弥陀仏」の念仏を唱えることで誰もが極楽浄土に往生できるという教えを説きました。

主な特徴

- 他力本願の思想

- 念仏中心の修行

- 阿弥陀仏への信仰

日常の作法では朝夕の勤行で念仏を唱え、阿弥陀仏に感謝の気持ちを表します。

葬儀では「南無阿弥陀仏」を唱え、故人の往生を願います。

浄土真宗|絶対他力の教え

浄土真宗は鎌倉時代の1224年頃に親鸞(1173-1263年)によって開かれました。

親鸞は法然の弟子でしたが、より徹底した他力思想を展開しました。

現在の浄土真宗の総本山は、京都にある浄土真宗本願寺派(西本願寺)と真宗大谷派(東本願寺)の二つに分かれています。

主な特徴

- 絶対他力の思想

- 信心正因の教え

- 僧侶の結婚を認める

他の宗派と異なり、厳格な修行を必要とせず阿弥陀仏への信心を重視します。

厳しい修行ではなく、誰にでも理解しやすい教えを説くことで多くの人に広まりました。

現在の日本最大の仏教宗派となっています。

日蓮宗|法華経専修の教え

日蓮宗は鎌倉時代の1253年に日蓮(1222-1282年)によって開かれました。

日蓮は天台宗の教えを学び、法華経こそが真の仏教であると主張しました。

主な特徴

- 法華経への絶対信仰

- 「南無妙法蓮華経」の題目

- 積極的な布教活動

朝夕の勤行で題目を唱え、法華経を読誦します。

社会活動にも積極的に取り組む特徴があります。

臨済宗|悟りを重視する禅

臨済宗は鎌倉時代に栄西(1141-1215年)によって日本に伝えられました。

中国の禅宗の流れを汲む宗派です。

主な特徴

- 公案を用いた修行

- 師弟関係を重視

- 武家社会との結びつき

坐禅を基本とし、公案という問題を通じて悟りを目指します。

茶道や華道などの現在の日本文化とも深く関わっています。

曹洞宗|只管打坐の禅

曹洞宗は鎌倉時代に道元(1200-1253年)によって開かれました。

中国で曹洞禅を学んだ道元が、永平寺を開いて教えを広めました。

主な特徴

- 只管打坐(しかんたざ)

- 日常生活すべてが修行

- 厳格な作法

坐禅を中心とし、日常の所作すべてを修行として捉えます。

食事や掃除なども重要な修行とされています。

黄檗宗|中国風の禅

黄檗宗(おうばくしゅう)は江戸時代の1654年に中国人僧侶の隠元(1592-1673年)によって日本に伝えられました。

中国明朝の禅を日本に伝えた比較的新しい宗派です。

主な特徴

- 中国風の儀礼

- 念仏と禅の融合

- 精進料理の発達

中国風の読経と坐禅を組み合わせ、建物、仏像、儀式なども明代の様式を取り入れています。

普茶料理という精進料理でも知られています。

宗派比較表|一目で分かる違いと特徴

| 宗派名 | 開祖 | 時代 | 本山 | 主な特徴 | 修行法 |

|---|---|---|---|---|---|

| 真言宗 | 空海 | 806年 | 金剛峯寺 | 即身成仏・護摩祈祷 | 真言・印・観想 |

| 天台宗 | 最澄 | 805年 | 延暦寺 | 総合仏教 | 法華経・坐禅・念仏 |

| 浄土宗 | 法然 | 1175年 | 知恩院 | 念仏による極楽往生 | 念仏 |

| 浄土真宗 | 親鸞 | 1224年 | 西本願寺/東本願寺 | 絶対他力 | 信心 |

| 日蓮宗 | 日蓮 | 1253年 | 久遠寺 | 法華経信仰 | 題目 |

| 臨済宗 | 栄西 | 1191年 | 妙心寺など | 悟りを重視 | 坐禅・公案 |

| 曹洞宗 | 道元 | 1227年 | 永平寺・總持寺 | 只管打坐 | 坐禅・日常作務 |

| 黄檗宗 | 隠元 | 1654年 | 万福寺 | 中国風禅 | 坐禅・念仏 |

宗派の見分け方|実践的な識別ポイント

日常生活の中で宗派を見分ける際のポイントをご紹介します。

建造物、作法、お経から違いを見ることができます。

これらの知識があることで、日本文化への理解がより深まるでしょう。

建物・建築による見分け方

お寺の建造物やお堂などを見て、宗派の違いを見る事ができます。

真言宗

- 多宝塔や五重塔がある場合が多い

- 護摩堂がある

- 曼荼羅が安置されている

- 弘法大師を祀る「大師堂」や「御影堂」がある場合が多い

浄土系

- 本堂が大きく、阿弥陀如来が安置されている

- 鐘楼が特徴的

- 山門に仁王像がある場合が多い

禅宗系

- 簡素で直線的な建築

- 坐禅堂(僧堂)がある

- 庭園が美しく整備されている

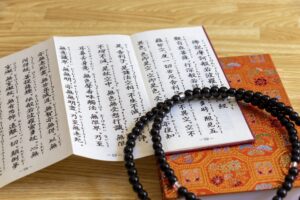

儀式・作法による見分け方

僧侶のお経の唱える動作からも宗派の違いが感じ取れます。

真言宗の特徴

- 真言を唱える(本堂にご本尊様と真言が書かれていることが多いです)

- 印を結ぶ(印は人に見せてはいけないので、僧侶が布で手を覆っています)

- 護摩を焚く

念仏系宗派の特徴

- 「南無阿弥陀仏」を唱える

- 数珠の持ち方が特徴的

- 西方(西の方角)を向いて礼拝

禅宗の特徴

- 黙想を重視

- 質素な作法

- 座禅の姿勢が正確

お経による見分け方

各宗派で重視する経典が異なるため、お経によって宗派の違いに気付くこともできます。

宗派別主要経典

- 真言宗:大日経、金剛頂経、般若心経、真言

- 天台宗・日蓮宗:法華経

- 浄土宗・浄土真宗:無量寿経、観無量寿経、阿弥陀経

- 禅宗:般若心経、正法眼蔵

一般の人にはどのお経なのかの判断が難しいかもしれませんね。

各宗派の年間行事と祭事

宗派ごとに特色ある年間行事があり、これらを通じて信者同士の結束を深めています。

真言宗の主要行事

- 正月護摩(1月1日) 新年の最初に護摩を焚いて一年の安泰を祈ります。

- 春季彼岸(3月) 先祖供養の重要な時期です。

- お大師様の日(毎月21日) 弘法大師空海を偲ぶ月例行事です。

浄土宗の主要行事

- 花まつり(4月8日) お釈迦様の誕生を祝う行事で、甘茶をかけて祝います。

- お盆(8月13-16日) 先祖の霊を迎える重要な行事です。念仏を唱えて供養します。

- 十夜法要(10月) 阿弥陀仏への感謝を表す法要です。

禅宗の主要行事

- 臘八摂心(12月1-8日) お釈迦様の悟りを記念する厳格な坐禅週間です。

- 花祭り(4月8日) お釈迦様の誕生を祝います。

- 夏季安居(4-7月) 集中的な修行期間です

現代における宗派の役割と意義

現代社会において、宗派は単なる宗教組織を超えた多様な役割を果たしています。

特に20代から40代の世代にとって、宗派の存在意義を理解することは重要です。

心の支えとしての役割

現代社会はストレスが多く、心の安らぎを求める人が増えています。

各宗派は以下のような支援を提供しています。

現代における宗派の支援内容

- カウンセリング・相談活動

- 瞑想・坐禅会の開催

- 人生相談・終活支援

- 地域コミュニティの形成

- 文化活動・教育事業

SNSの普及に伴い書き込みなどで「宗教=スピリチュアル」という考えが広がりつつあります。

しかし実際には生き方・考え方を指南することが宗教です。

社会貢献活動

多くの宗派が社会貢献活動を積極的に展開しています。

災害支援活動 東日本大震災をはじめとする災害時に、多くの宗派が支援活動を行いました。

高齢者支援 高齢化社会において、寺院や神社が地域の高齢者支援の拠点となっています。

青少年育成 伝統文化の継承や道徳教育を通じて、青少年の健全な育成に貢献しています。

よくある誤解と偏見を解く

宗教や宗派に対する誤解や偏見は、正しい知識の不足から生まれることが多いです。

ここでは代表的な誤解を解いていきます。

「宗教は古臭い」という誤解

現代の宗教は時代に合わせて様々な取り組みを行っています。

- SNSやウェブサイトでの情報発信

- オンライン法要や瞑想会

- 現代的な悩み相談への対応

- 国際交流活動

宗教やお寺は決して「幽霊取扱所」ではありません。

亡くなられた方を供養するだけでなく、生きている人を救う活動をしています。

「宗派は対立している」という誤解

戦国時代頃までは宗教間での争いがあったと歴史では聞きますが、現代は対立構造はありません。

例えば真言宗の空海が始まりとされる四国八十八カ寺巡りには天台宗、臨済宗、曹洞宗、時宗のお寺も含まれています。

他にも以下のような活動があります。

- 宗派を超えた災害支援

- 共同での社会貢献活動

- 学術交流・研究協力

- 平和活動への共同参加

現代では宗派間の対話と協力が活発に行われています。

また仏教のお寺に境内に神道の神社が祀られていることも珍しくありません。

当然、和尚様も神様に対して二礼二拍手一礼で拝んでいます。

近年では仏教寺院でもクリスマスツリーを飾ることもあり、仏教としてキリスト教を理解して敬っているのです。

「信者でないと関わりにくい」という誤解

多くの寺院や神社は、信者でない人も歓迎しています。

例えば八十八カ寺のお遍路でも、真言宗の信者以外は行ってはいけないなどのルールはありません。

筆者もお遍路中にキリスト教徒の外国人が参拝しているのを見たことがあります。

合掌や読経が分からずに胸で十字を切っていましたが、お寺の住職はその行為を咎めることはありませんでした。

むしろ彼らなりの神仏への挨拶の仕方だとして受け入れていました。

お寺や神社は宗教として場だけではなく、文化の場として機能しています。

- 観光客への開放

- 文化体験プログラム

- 一般向けの講座や教室

- イベントや祭りへの参加歓迎

もちろん信者以外お断りのスタンスの寺院や宗教もありますので、事前に確認が必要です。

宗派選びと関わり方のガイド

宗教、宗派との関わり方は人それぞれです。

自分に合った関わり方を見つけることが大切です。

関心や興味から訪れる

精神的な安らぎを求める場合

- 祈りや儀式を通じた癒し → 真言宗

- 瞑想や坐禅に興味がある → 禅宗

- 念仏による心の平安 → 浄土系

文化や歴史に興味がある場合

- 日本文化の理解 → 天台宗、真言宗

- 茶道や華道 → 臨済宗

- 日本古来の信仰 → 神道系

社会活動に関心がある場合

- 積極的な社会参加 → 日蓮宗

- 地域コミュニティ → 各地域の宗派

- ボランティア活動 → 多くの宗派で実施

初めての参拝・体験のポイント

参拝時には行く先の宗派や寺院に対しての敬意は必要です。

誰でも行っていいという事と、自分のスタイルで行くというのは違います。

マナーやルールがあります。

- 服装は清潔で控えめに

- 写真撮影は許可を得てから

- 静かに行動し、他の参拝者に配慮

- 仏像や仏具に勝手に触れない

- 山門やお堂にステッカーを貼ったり名前を書いたりしない

- 感謝の気持ちを忘れずに

- 分からないことは遠慮なく質問するのもいいでしょう

初めて訪れる人、他宗派の人、当宗派の信者さん、お寺の僧侶それぞれがいがみ合う事のないような配慮が必要です。

またお寺はこの先も残る遺産ですので、保存するためにも大切にしましょう。

まとめ|宗派を理解することで得られるもの

宗派について理解を深めることで、以下のような価値を得ることができます。

個人レベルでの価値

- 心の安らぎと精神的な支え

- 人生の指針と価値観の形成

- ストレス解消と心の健康維持

- 人生の重要な節目でのサポート

社会レベルでの価値

- 日本文化への深い理解

- 多様性への寛容性の獲得

- 地域コミュニティへの参加

- 歴史と伝統の継承

文化レベルでの価値

- 芸術や建築への理解深化

- 文学や哲学の背景理解

- 国際的な宗教対話への参加

- 平和構築への貢献

現代社会において、宗教は決して時代遅れの存在ではありません。

むしろ、複雑化する現代社会において心の支えと指針を提供する重要な役割を果たしています。

この記事を通じて、仏教や他の宗教に対する理解が深まり、偏見が解消されることを願っています。

自分自身に合った関わり方を見つけて、豊かな精神生活を送る一助となれば幸いです。

宗教の世界は奥が深く、学べば学ぶほど新しい発見があります。

まずは身近な寺院や神社を訪れてみることから始めてみてはいかがでしょうか。